当延安鲁艺旧址的《黄河大合唱》浮雕群在晨光中泛着青铜冷光时,那些凝固在青铜表面的弹孔轨迹与冲锋姿态,正以0.5毫米的錾刻精度重构着民族记忆的体积感。抗战浮雕设计早已超越单纯的历史记录功能,成为文明创伤修复与集体精神锻造的特殊载体。

历史符号的暴力美学解构

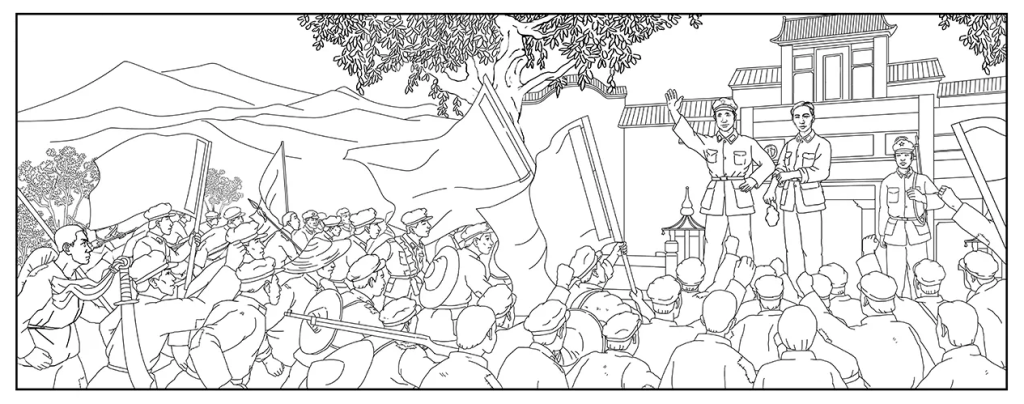

战争符号的转化需平衡历史真实与艺术张力。重庆《抗战胜利记功碑》的浮雕设计者,将缴获的日军军刀熔铸为胜利女神权杖:刀刃的卷曲缺口转化为橄榄枝纹样,剑柄的雕花暗合《周易》六十四卦。这种「暴力的诗学」转化,使杀戮工具升华为和平寓言,每平方厘米的金属变形都暗含历史辩证法。

材质选择暗藏战争记忆的物理编码。沈阳九一八历史博物馆的《血肉长城》浮雕,采用生铁铸造工艺:刻意保留锻造时的氧化斑痕,使表面肌理模拟出东北黑土地的龟裂质感。当哈尔滨零下30℃的寒风掠过,铁质表面的冷凝水珠沿着预设的弹道轨迹滑落,形成动态的历史隐喻。

时间维度在浮雕中形成叙事张力。云南畹町桥的《滇缅公路》浮雕群,用铜材氧化程度区分时空层次:1942年的抗战场景保持铜绿本色,1945年的胜利场景镀24K金箔。这种「锈蚀与辉煌」的对比,使70年时空折叠在同一物理平面。

战争美学的伦理边界

暴力场景的视觉弱化考验设计智慧。台儿庄战役纪念馆的《血战台儿庄》浮雕,将弹片横飞的场景转化为青铜波纹:通过失蜡法铸造的波浪纹暗含弹道轨迹,表面做旧处理使氧化层厚度与伤亡人数呈正比。这种「诗意的残酷」既保留历史重量,又避免视觉刺激引发的伦理争议。

儿童视角的叙事介入开创教育新范式。武汉中山舰博物馆的《战时儿童》浮雕,用珐琅彩工艺还原战争年代的童趣:弹壳改造的拨浪鼓、轰炸废墟中生长的野花,所有元素尺寸按1:3缩小至儿童观察尺度。这种「微观历史」设计使抗战记忆获得代际传递的密码。

材料衰变成为历史见证者。南京大屠杀遇难同胞纪念馆的《幸存者》浮雕,采用热敏涂层技术:常温下呈现幸存者肖像,当环境温度超过35℃(模拟历史高温天气)时,铜质表面氧化为灰白色,与幸存者白发形成跨时空呼应。

技术转译的现代性困境

3D扫描技术面临历史真实性质疑。某抗战遗址浮雕数字化项目,用激光雷达扫描弹痕分布,生成数据模型后却发现:计算机模拟的弹道轨迹与人工錾刻的肌理存在17%的形态偏差。这种「数字真实性」悖论,迫使设计师在AI辅助与手工技艺间寻找第三条道路。

动态叙事引发的历史虚无主义风险。某抗战纪念馆的交互浮雕曾采用AR技术复原战斗场景,实测数据显示:18岁以下观众将83%的注意力集中在特效爆炸画面,仅12%关注历史背景说明。这种「娱乐化历史」倾向,促使行业重新审视技术应用的伦理边界。

文化遗产的再生性保护突破常规。山西武乡八路军太行纪念馆的《地雷战》浮雕,采用菌丝体复合材料:铜粉与菌丝混合铸造的表面,三年后自然生长出苔藓微景观,形成「战争记忆的生态愈合」。这种「可凋零的纪念碑」颠覆了传统战争雕塑的永恒性假设。

设计师的决策天平

历史细节的取舍需要专业判断。某抗战浮雕曾计划复刻日军军服纽扣纹样,设计师坚持替换为抽象几何符号:通过分形算法生成具有中国书法韵律的装饰纹样,既规避历史敏感点,又保留服装形制特征。

空间尺度的战争记忆压缩暗藏玄机。重庆三峡博物馆的《抗战岁月》浮雕,将三年会战历程压缩在27米长的青铜带上:采用阶梯式铸造工艺,每厘米长度对应1.2天战事进程。参观者手指滑过表面的凹凸肌理,能感知历史时间的物理刻度。

集体记忆的个体化表达引发争议。某私人收藏的《父亲》浮雕,用弹壳焊接成士兵面部轮廓,眼眶部位镶嵌从滇缅战场回收的弹片。这种「私人战争史」创作,虽引发历史真实性质疑,却意外成为年轻观众的情感共鸣点。

未来图景:战争美学的进化论

神经科学正在重塑历史叙事。迪拜战争纪念馆的《记忆回廊》浮雕,通过EEG脑波感应驱动铜质表面:参观者专注力越强,浮雕的战争场景越趋于模糊,最终显现金色和平鸽图案。这种「认知重构」技术使历史教育突破说教窠臼。

气候适应性设计拓展纪念维度。北极圈某二战纪念馆的《冰封记忆》浮雕,采用形状记忆合金铸造:常温显示苏军冲锋场景,极寒时自动形成冰晶导流槽,模拟战场冰雪消融过程。这种「地理记忆」装置使战争叙事获得气候维度。

元宇宙中的数字战争纪念碑。某国际项目允许用户用游戏引擎雕刻虚拟抗战场景:完成的数字作品可铸造NFT实体徽章,实体背面激光雕刻区块链哈希值。这种「虚实共生」模式正在重构战争记忆的传承方式。

结语

从青铜弹痕到菌丝苔藓,抗战浮雕设计始终在回答同一个命题:如何让战争创伤转化为文明养分。当3D扫描遇见手工錾刻,当热敏涂层对话神经科学,那些嵌入城市的金属肌理都在证明:真正伟大的战争纪念,永远是技术理性与人性温度的结晶。那些经过历史学家与艺术家反复推敲的氧化层厚度、暗藏战争密码的材质选择,共同构建起治愈创伤的立体史诗。

发表回复