浮雕是凝固在时光里的诗行,一刀一刻间藏着匠人对天地的理解、对生命的凝望。它不同于书画的平面铺陈,亦非雕塑的完全立体,而是在有限的空间里,用虚实相生的手法,将人间百态凝练成可触摸的哲思。鉴赏浮雕,不仅需要一双识得刀工的眼,更需一颗能共鸣匠心的魂。

一、刀法即心法:从刻痕里读懂匠人魂魄

浮雕的灵魂藏在刀具与材料的交锋中。一块顽石,若以蛮力凿刻,不过是一块粗粝的摆件;但若以“听石”之法雕琢,则能在肌理裂缝间寻得天然韵律。老匠人常说:“刀随石走,意随纹生。”真正的浮雕技法,是让工具成为身体的延伸,而非冰冷的器械。

高浮雕的浑厚与浅浮雕的清雅,对应着匠人对材料的理解差异。比如在花岗岩上雕山峦,需借石材的颗粒感模拟山石嶙峋;而在象牙雕刻中,则需以细腻的阴刻线描摹发丝般的纹理。这种“因材施艺”的智慧,本质是对自然的谦卑——匠人从不试图征服材料,而是与之共舞。

更值得玩味的是刀法的“呼吸感”。好的浮雕作品,会在转折处留出“喘息”的余地:人物衣褶的顿挫、枝叶脉络的收放,甚至背景虚空的处理,都暗含节奏变化。这种虚实相生的手法,恰似中国园林的“借景”之妙,让观者在凝视中完成想象的补全。

二、纹样即心印:解码文化基因的密码本

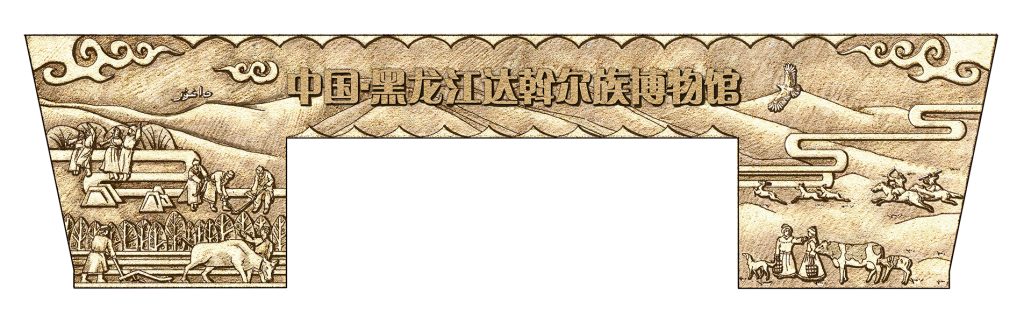

浮雕的纹样是刻在石头上的文明密码。云纹的流动藏着先民对天地的敬畏,缠枝纹的绵延寄托着对生命的祈愿,而戏曲人物的眉眼传神,则凝固着市井巷陌的烟火气。但这些符号的奥义,从来不是刻板的图腾,而是流动的文化长河。

鉴赏者需以“考古学家”的敏锐,剥开表象触摸内核。比如牡丹纹的富贵,在皇家建筑中是权力象征,在民居窗棂上却是多子多福的愿景;再如龙凤纹的威严,于礼器上是礼制秩序,于织物上却化作婚嫁吉兆。这种“一纹千面”的智慧,需要鉴赏者带着时代的语境去破译。

更深的层次在于纹样的“留白哲学”。传统浮雕常以“计白当黑”传递深意:门楼砖雕中,人物只占画面三成,其余七分留给云雾与虚空,却让人在空白处看见山水的绵延;牌坊浮雕里,瑞兽仅以寥寥数刀勾勒,却以动态的残缺感传递“言有尽而意无穷”的东方美学。

三、空间即心境:浮雕与现世的对话之道

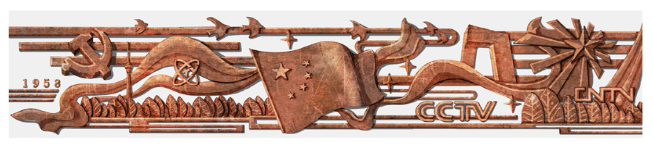

浮雕的价值,最终要落脚于人与空间的互动。它不应是博物馆橱窗里的标本,而应是流动在现代生活中的文化呼吸。当徽州民居的砖雕门楼融入民宿庭院,当敦煌藻井纹样化作咖啡馆的穹顶光影,这些古老技艺便在当代语境中获得了新生。

现代浮雕设计更需平衡“守”与“破”的关系:保留手工錾刻的温度,却以抽象线条重构传统纹样;延续榫卯结构的智慧,却用金属材质演绎山水意境。这种创新不是对传统的背叛,而是让浮雕从“静态观赏”走向“动态参与”——当你在茶室触摸到以茶道故事为灵感的浮雕墙面,触觉、视觉与记忆便共同编织出新的文化体验。

从鉴赏到实践:浮雕设计应用场景中的美学逻辑

若想深入理解浮雕与空间的共生关系,可点击阅读《浮雕设计应用场景》,探索传统技法如何在建筑立面、室内装饰与公共艺术中焕发新生。从材质选择到意境营造,这篇文章将揭示:真正的浮雕之美,永远诞生于匠人对“此时此地”的深刻回应。

浮雕鉴赏是一场跨越时空的握手。刀锋的深浅记录着匠人的心跳,纹样的起承暗合着文明的脉搏,而空间中的存在,则让冰冷的石材有了温度的延续。当我们学会以“在场”的姿态凝视浮雕——不急于拍照记录,而是静心感受凹凸间的呼吸节奏,或许便能领悟:这些在时光中沉淀的技艺,从未远离我们对美好的永恒追寻。

发表回复