在人类文明的长河中,浮雕始终以立体的语言诉说着时代的故事。这种依附于平面却超越平面的艺术形式,凭借对光影、层次与材质的精妙把控,既承载着历史建筑的庄重气韵,也在当代设计中演绎着灵活多变的实用美学。对于设计师而言,深入理解浮雕设计在不同场景中的应用逻辑,既是对传统工艺的传承,更是应对现代设计需求的关键能力。

一、建筑空间中的浮雕:让墙体成为会呼吸的艺术

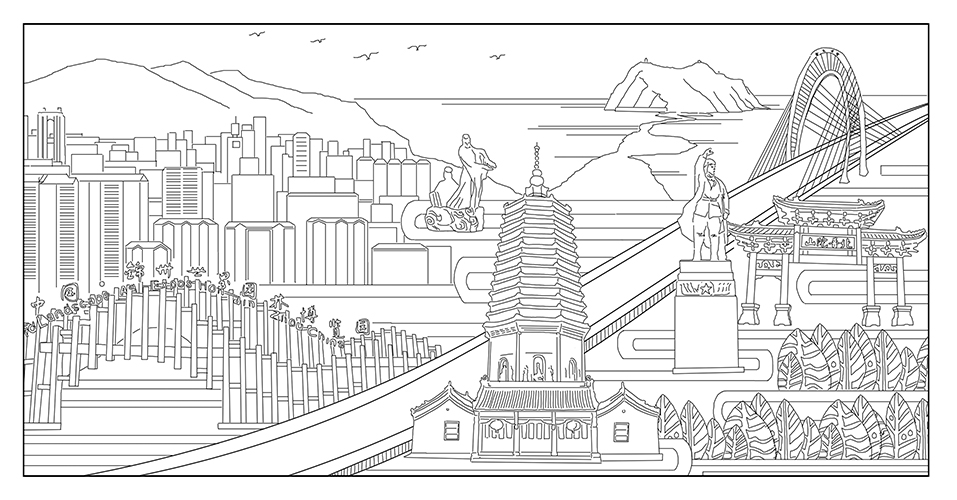

在建筑装饰领域,浮雕设计是连接建筑结构与人文内涵的重要媒介。无论是古典建筑中石材浮雕对神话故事的细腻刻画,还是现代建筑外墙金属浮雕对几何韵律的抽象表达,其核心在于与建筑整体风格的深度融合。设计者需考量建筑的功能属性 —— 市政建筑的浮雕往往强调庄严感,通过深浮雕手法凸显主题的厚重;商业空间的浮雕则偏向轻盈明快,浅浮雕与镂空工艺结合,营造通透灵动的视觉效果。同时,材质的耐久性与环境适配性至关重要:户外浮雕需抵御风雨侵蚀,花岗岩、青铜等成为首选;室内浮雕则可选用木材、石膏等,通过表面着色或贴金工艺增强艺术感染力。浮雕的尺度把控亦需精准,过大则显得笨重,过小则难以凸显立体效果,需结合建筑层高与观赏距离反复调试,使浮雕成为建筑表皮上自然生长的艺术语言。

二、艺术创作中的浮雕:在限定中拓展表达边界

作为独立的艺术形式,浮雕为创作者提供了独特的表达舞台。与圆雕的全维度立体不同,浮雕的魅力在于 “以有限求无限”—— 在平面基底上通过体积的起伏、线条的虚实构建视觉张力。创作者常借助透视原理与光影规律,在二维空间中制造三维错觉:凸起的高浮雕强化主体的立体感,凹陷的阴刻线则赋予画面细腻的层次。主题表达上,既有对现实场景的写实再现,也有对抽象概念的符号化演绎。例如表现自然主题时,可通过树叶脉络的浅浮雕肌理传递生命的韵律;表达情感主题时,利用人物面部肌肉的微妙起伏刻画内心的波动。这种介于绘画与雕塑之间的创作形式,既考验创作者对形体结构的理解,也要求其具备将平面构图转化为立体语言的转换能力,每一道凹凸的笔触都成为思想与情感的载体。

三、商业与文创领域的浮雕:让实用与美学共生

当浮雕设计融入商业与文创场景,其功能性与审美价值的平衡成为核心课题。在产品包装设计中,浮雕工艺可提升触感与视觉档次:奢侈品礼盒的品牌 LOGO 通过局部浮雕处理,在光线折射下形成独特的标识性;文创产品如书签、笔记本封面的浮雕图案,既承载文化符号,又增强用户的触摸体验。工业设计中的浮雕应用则更注重人机工程学:电子设备外壳的浮雕纹理不仅具有防滑功能,其几何图案的排列还能传递科技感或复古感。在此类场景中,设计需精准把握目标受众的审美偏好:年轻化产品倾向简洁的现代浮雕风格,传统工艺品则多采用仿古浮雕技法。同时,生产工艺的限制与成本考量也需纳入设计流程,例如硅胶模浮雕适合小批量定制,金属冲压浮雕则适用于大规模生产,设计者需在创意构思阶段便与工艺实现路径紧密结合。

四、传统与现代的对话:浮雕设计的创新路径

在数字技术蓬勃发展的当下,浮雕设计正经历着传统工艺与现代科技的深度融合。一方面,3D 建模与数控雕刻技术为复杂造型的实现提供了可能,设计师可通过计算机精准控制浮雕的高低起伏,甚至完成传统手工难以企及的曲面浮雕;另一方面,传统手工技法的温度并未被取代,泥稿塑形、手工修光等工序依然是高端浮雕作品的核心价值所在。这种 “新旧共生” 的创作模式,催生出多样的设计风格:有的作品保留传统浮雕的叙事性,结合现代材料展现当代审美;有的则完全打破传统框架,利用动态浮雕、光影互动等概念,在公共艺术领域打造沉浸式体验。值得关注的是,地域文化元素的挖掘成为创新的重要源泉 —— 将本土的民俗符号、建筑纹样转化为浮雕语言,既赋予作品独特的文化标识,也为传统艺术的现代传承开辟了新路径。

结语:让浮雕成为空间的诗性表达

从古老的摩崖石刻到现代的商业文创,浮雕设计始终在实用与艺术、传统与创新之间寻找平衡。它既是对空间的二次塑造,也是文化与情感的立体传递。对于设计者而言,唯有深入理解不同场景的功能需求,精准把握材质特性与工艺边界,同时保持对艺术本质的敏锐感知,才能让浮雕超越装饰层面,成为承载时代精神的立体诗篇。在这个视觉文化高度繁荣的时代,浮雕设计正以其独特的魅力,持续为空间注入深度与温度,让每一次目光的停留都成为一次与艺术的对话。

发表回复