少数民族文化犹如璀璨星河,每一个民族都以独特的语言、服饰、习俗编织着属于自己的文明密码。当这些文化元素转化为浮雕艺术,如何在石材或金属的平面上重构民族记忆,让静态的雕刻成为流动的文化叙事?少数民族浮雕设计的核心,在于以艺术手法提炼文化符号,在造型、构图与色彩中注入民族精神,让每一道凿痕都成为解读多元文明的钥匙。

少数民族浮雕的题材选择,需深入挖掘其生活场景与精神世界的双重维度。一方面,聚焦日常生产生活中的典型画面:苗族服饰制作中 “蜡染纹样的绘制”、侗族 “鼓楼集会的对歌场景”、傣族 “泼水节的圣水泼洒”,这些充满烟火气的瞬间,通过浮雕的立体塑造,能让观者直观感受民族文化的鲜活肌理。例如,刻画彝族 “火把节篝火旁的集体舞蹈” 时,可捕捉舞者屈膝甩发的动态高潮,将百褶裙的褶皱以层叠浮雕呈现,腰间银饰的流苏用细阴线刻划出金属质感,让静态画面洋溢着歌舞的韵律。

另一方面,神话传说与图腾信仰是民族精神的深层表达。藏族浮雕中 “格萨尔王骑马征战” 的英雄史诗、纳西族 “东巴经中的神灵图腾”、羌族 “大禹治水的祖先传说”,这些具有象征意义的题材,需通过夸张的造型语言强化神圣感。如设计蒙古族 “苍狼白鹿” 创世神话浮雕时,将狼与鹿的躯体线条柔化,以流畅的曲线连接二者,背景用浅浮雕勾勒草原星空,让图腾形象超越写实,成为民族起源的视觉隐喻。

少数民族浮雕的造型设计,本质是对文化符号的提炼与再创造。服饰纹样是最直观的视觉标识:苗族服饰的 “太阳纹”“蝴蝶纹”、壮族的 “铜鼓纹”、土家族的 “西兰卡普织纹”,可通过简化变形转化为浮雕的基础元素。例如,将黎族 “船型屋” 的轮廓与图腾柱上的人面纹结合,用高浮雕突出屋檐的弧线,浅浮雕刻画墙面的编织纹理,让建筑符号成为民族居住智慧的立体注脚。

人物动态的捕捉需兼顾真实性与艺术性。傣族 “孔雀舞” 的柔美、蒙古族 “摔跤手” 的力量感、维吾尔族 “十二木卡姆” 演奏者的陶醉神情,都是极具表现力的瞬间。在刻画羌族 “萨朗舞者” 时,可着重表现其肩部的颤动与腰带的飘动,通过衣褶的疏密变化暗示动作的节奏,面部表情则采用半写实手法,既保留高原民族的轮廓特征,又通过眉弓与唇角的细微起伏传递情感。对于动物形象,如彝族的 “火塘神羊”、纳西族的 “神鸟大鹏”,需提炼其神性特征 —— 羊首的弯曲羊角可夸张加长,鸟羽的纹理可简化为几何化的层叠排列,让现实中的动物升华为文化信仰的载体。

少数民族浮雕的构图需打破传统西方透视的束缚,融入民族特有的视觉逻辑。许多民族文化采用 “散点式叙事”,如苗族古歌的连环画式结构、藏族唐卡的多层空间布局,这种构图方式适合表现多场景的文化史诗。例如,设计瑶族 “盘王节” 浮雕时,可将画面分为上中下三层:上层刻画盘王神像与祭祀法器,中层是舞者与乐手的动态群像,下层描绘山民抬着祭品行进的队伍,各层之间用云纹或植物纹分隔,形成 “天上 — 人间 — 自然” 的立体叙事。

对称式构图则常用于表现庄重的主题,如壮族 “布洛陀创世” 浮雕,以中央的始祖神像为核心,两侧对称排列日月星辰、农耕工具、百兽图腾,形成稳定的视觉结构,强化信仰的神圣性。对于现代公共空间的少数民族浮雕,可尝试 “碎片化拼贴” 构图,将不同时代的民族元素(如传统服饰与现代节庆场景)以不规则块面组合,边缘保留毛糙的凿痕,象征文化的延续与创新。例如,在城市广场的回族浮雕中,将 “盖碗茶的冲泡”“开斋节的灯会” 与 “现代清真寺的穹顶” 以错位叠加的方式呈现,让观者在流动的视线中感受文化的多维面貌。

虽然浮雕多以材质本色为主,但少数民族文化中的色彩象征体系,为设计提供了丰富的隐性语言。彝族的 “红黄黑” 三色代表火、土、水的自然崇拜,在浮雕中可通过石材的天然色差实现 —— 红色砂岩表现火焰纹,黄色花岗岩雕刻土地耕作场景,黑色大理石镶嵌图腾轮廓;傣族的 “孔雀蓝” 与 “金箔色” 象征吉祥与尊贵,可在浅浮雕的佛塔、孔雀羽毛部分局部贴金,与青色石材形成对比,强化宗教仪式的神圣感。

色彩的运用还需结合民族审美心理。苗族对 “银饰白” 的偏爱,可通过金属材质的反光效果模拟,在浮雕的头饰、项圈部分采用镂空技法,让光线穿透时形成闪烁的 “银辉”;藏族 “五彩经幡” 的蓝白红绿黄五色,可转化为浮雕背景的渐变色块,用阴刻线勾勒经幡的飘动轨迹,即使无实际色彩,也能通过构图唤起观者的色彩联想。这种 “以形代色” 的手法,既保持了浮雕的材质美感,又暗含民族文化的色彩密码。

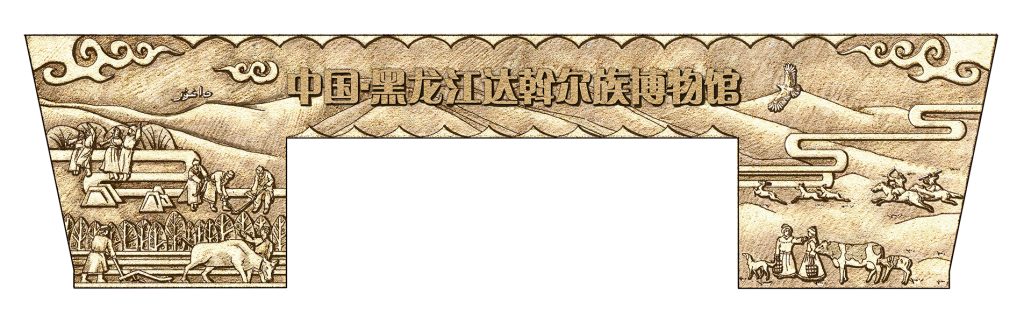

少数民族浮雕的生命力,在于与特定空间的深度融合。在民族村寨的鼓楼、风雨桥等建筑中,浮雕应成为建筑结构的延伸 —— 侗族鼓楼的檐柱浮雕可刻画 “款约制定” 的历史场景,与木构建筑的榫卯纹理形成材质对话;傣族佛寺的回廊浮雕,需遵循佛教造像的仪轨,将佛本生故事按顺时针方向排列,配合建筑的环形动线,形成 “行走即修行” 的观览体验。

在现代城市的民族文化街区,浮雕设计需兼顾识别性与互动性。例如,土家族 “吊脚楼” 主题浮雕可设置触摸式凹陷区域,让观者用手感受木纹的雕刻肌理;彝族 “火把” 元素浮雕可采用镂空设计,夜晚灯光穿过时,在地面投射出火焰状光影,形成文化符号的动态演绎。而在民族博物馆的展陈空间,浮雕可作为展品的 “立体导览”,如在羌族文物展区的入口,用浅浮雕勾勒羌笛、口弦、多声部民歌的场景,让观众未入展厅便已置身文化氛围之中。

少数民族浮雕设计不是对文化符号的机械复制,而是一场跨越时空的创造性转译。设计师需像人类学家般深入田野,捕捉民族文化的细微肌理;又要像诗人般提炼升华,让具象的生活场景升华为具有普遍感染力的艺术语言。从苗族银饰的錾刻纹样到蒙古族勒勒车的木质年轮,每一个被选中的文化元素,都是打开民族心灵的钥匙。当这些元素在浮雕中相遇,石材便不再冰冷,金属亦有了温度 —— 它们共同编织成一部立体的民族志,让观者在触摸凹凸的纹理时,听见文化传承的跫音,看见多元文明的璀璨星空。

回复 浮雕设计:挖掘文化符号的立体表达 – 金诚浮雕设计 取消回复