少数民族文化是中华文明的绚丽瑰宝,每一个民族都拥有独一无二的视觉符号与精神密码。当这些文化元素以浮雕形式呈现,如何让冰冷的石材化作讲述民族故事的立体画卷?少数民族浮雕设计的核心,在于从生活肌理中提炼文化符号,以艺术手法重构民族记忆,让每一道雕刻都成为跨越时空的文化信使。

少数民族浮雕的生命力,源自对真实生活的深度观照。苗族 “四月八” 节日中盛装巡游的银饰碰撞、侗族 “行歌坐月” 时的情歌对唱、傣族泼水节里圣水泼洒的欢笑,这些充满烟火气的场景,经浮雕定格后便成为文化的活化石。例如刻画彝族火把节时,聚焦 “舞者甩动百褶裙的瞬间”,将层层叠叠的裙摆以高低错落的浮雕表现,腰间银饰用细阴线刻划出流苏的动感,背景中若隐若现的篝火则以镂空技法营造光影摇曳的效果,让观者仿佛能听见木柴爆裂的噼啪声。而对于纳西族东巴文化中的 “神路图”、藏族的格萨尔王传说,设计师需将神话元素转化为视觉语言,如在格萨尔王浮雕中强化其骑马射箭的豪迈姿态,战马鬃毛以夸张的曲线向上扬起,铠甲纹路融入藏式唐卡的几何图案,让英雄史诗在立体空间中重新苏醒。

少数民族服饰、器物中的纹样,是浮雕设计的富矿。苗族服饰上的太阳纹、蝴蝶纹,壮族铜鼓上的蛙纹、羽人纹,土家族西兰卡普的八角花纹,经简化提炼后可成为浮雕的基本语言。例如设计壮族浮雕时,将铜鼓的同心圆纹转化为背景底纹,用浅浮雕勾勒出中心蛙神的轮廓,其鼓胀的双眼与弯曲的后腿以高浮雕突出,形成虚实对比;羌族碉楼的石砌纹理与窗棂图案,则可通过深浅不一的凿刻,在浮雕中重现建筑的粗犷质感。人物动态的处理更需拿捏分寸:傣族孔雀舞的柔美,通过舞者手腕的三道弯与裙摆的弧线传递;蒙古族摔跤手的力量感,借由紧绷的背部肌肉与叉开的双腿造型强化,既保留民族特征,又赋予艺术感染力。

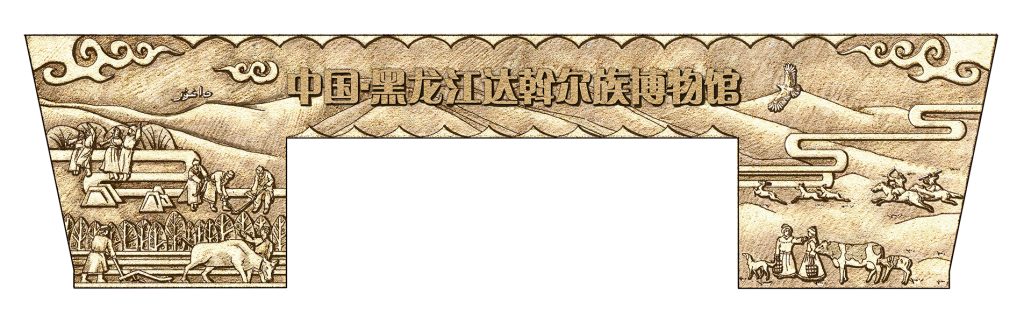

少数民族浮雕的构图常打破常规透视,融入民族特有的时空观。侗族鼓楼浮雕多采用 “分层叙事”,上层刻画祖先迁徙的历史,中层展现当下的生活场景,下层描绘对未来的祈愿,各层以云纹或禾苗纹分隔,形成 “过去 — 现在 — 未来” 的立体时间轴;苗族的连环画式浮雕则擅长多场景拼贴,将 “春耕 — 秋收 — 刺绣 — 节庆” 等画面以带状排列,人物大小随重要性变化,如同展开一幅会呼吸的民族生活长卷。在现代公共空间中,设计师还会采用 “碎片化重构”,如在城市民族广场的浮雕中,将彝族火把、维吾尔族手鼓、朝鲜族长鼓等元素以不规则块面组合,边缘保留自然凿痕,象征各民族文化在碰撞中交融共生。

少数民族浮雕设计是一场温柔的文化转译 —— 设计师用凿刀代替画笔,在石材上临摹民族的笑容与泪水,让服饰的褶皱、器物的纹样、神话的轮廓都成为可触摸的记忆。这些浮雕不再是简单的装饰,而是民族精神的立体注脚:苗族的银饰光泽、侗族的大歌韵律、藏族的转经筒旋转轨迹,都在凹凸起伏中找到了永恒的居所。当观者的手指抚过浮雕的纹理,触摸到的不仅是石材的冷暖,更是 56 个民族文化共生的温度。

发表回复