浮雕设计与制作的核心,是将抽象理念转化为立体叙事的创造性过程。主题构思需深植场所基因:校园浮雕常以 “知识传承” 为核,如将 “凿壁偷光” 转化为少年俯身凿墙的动态,墙面破洞处的光线用镂空技法呈现,书页上的文字阴刻与人物高浮雕形成虚实对比,让刻苦求知的精神可触可感;城市广场浮雕则聚焦地域文化,提取老街区的叫卖声、匠人手艺等生活切片,修鞋匠的铁锤、裁缝的剪刀等工具以写实手法刻画,背景用浅浮雕勾勒老建筑轮廓,唤醒集体记忆。

造型语言讲究 “简繁有度”,写实浮雕注重细节的情感张力:刻画 “傣族泼水节” 时,少女扬起的水盆边缘凿刻出水珠飞溅的锐角,衣褶随身体转动呈现层叠起伏的弧线,皮肤质感通过细腻的凿刀纹路表现;抽象浮雕则提炼文化符号,如将苗族银饰的蝴蝶纹简化为几何化的曲线组合,通过重复排列形成装饰性图案,线条的粗细变化模拟银饰的錾刻肌理。动态捕捉是造型设计的灵魂,运动主题浮雕中运动员摆臂的肌肉线条适度夸张,关节处的凹陷与凸起强化发力感,让静态墙面迸发动态韵律。

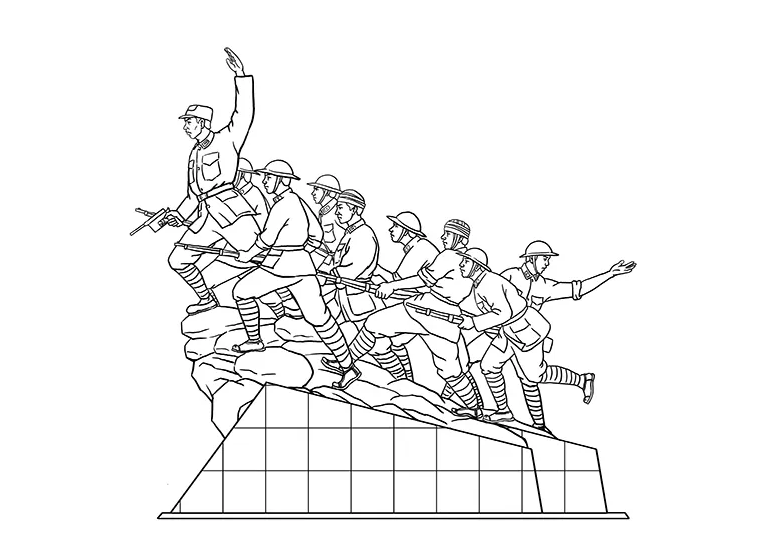

制作前期的泥稿推敲至关重要,设计师需通过 1:1 小样调整人物比例、场景透视,确保二维草图在三维空间中的视觉平衡。例如,历史纪念馆的抗战浮雕小样中,战士冲锋的前倾角度经多次修改,最终确定 45 度倾斜以兼顾动感与稳定,后方支援群众的身高比例压缩 1/3,形成主次分明的空间层次。这种从主题到造型的深耕,让浮雕超越装饰,成为承载情感的立体诗篇。

发表回复