在建筑表皮与室内空间中,浮雕设计早已突破传统装饰边界,成为承载文化叙事与空间情绪的艺术载体。本文从设计思维角度,解析浮雕艺术的深层创作逻辑。

一、浮雕设计的空间语境构建

优秀浮雕作品需遵循「空间呼吸率」原则:在1:3的虚实面积比例下,通过浅浮雕的层叠透视(建议控制在3-5层)营造视觉纵深。例如博物馆墙面浮雕,需测算观众驻留距离(通常2.5-3米),据此调整浮雕起伏高度(建议15-25mm),使光影变化与观者移动轨迹形成动态交互。

二、材质肌理的设计语言转化

设计前期需建立材质数据库:

- 大理石适合演绎地质断层般的抽象纹理

- 铸铜材质可强化工业纪实风格的光影切割感

- 木质浮雕建议保留年轮肌理作为天然叙事线索

通过材质特性反推设计语言,比强行套用造型模板更具原创价值。

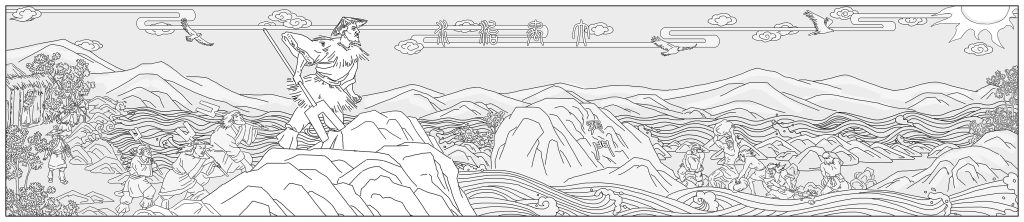

三、文化符号的当代转译

苏州博物馆的「片石假山」案例证明:将传统叠石技法解构为几何模块,通过参数化设计重组,能使千年造园智慧焕发现代生命力。建议设计师建立「文化基因库」,将地域纹样转化为可参数化调整的矢量元素。

四、动态浮雕的交互设计

前沿设计趋势显示,嵌入光影传感器的数字浮雕(如米兰设计周获奖作品《光之折纸》),可通过触摸感应改变浮雕形态,这种「可编程浮雕」正在重新定义空间与人的互动范式。

设计实施要点

- 建筑浮雕需预留结构伸缩缝(间距≤1.5米)

- 室内浮雕照明应采用3000K-4000K色温显色

- 大型公共浮雕建议设置1:10数字预览模型

结语

真正的浮雕设计是空间、材料与文化的三维方程式求解。当设计师突破造型表象,用拓扑思维重构空间叙事,每块浮雕都将成为激活场所精神的「空间诗行」。

发表回复