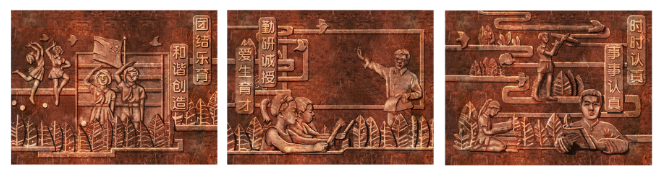

在校园文化建设中,浮雕设计早已超越单纯的装饰功能,成为承载教育理念的空间叙事载体。作为从业二十余年的浮雕设计师,我始终认为优秀的校园浮雕应当像一本立体的校史教科书,既需要回应地域文化基因,又要构建与现代教学空间的对话关系。

文化符号的转译之道

校园浮雕的主题选择,首要任务是完成文化符号的现代化转译。以江南某百年名校为例,该校将清代书院碑刻中的「格物致知」精神,转化为三组动态光影浮雕:晨光中展开的竹简造型象征传统治学态度,正午投射的几何光斑隐喻科学探索精神,暮色里的抽象金属线条则指向创新教育理念。这种分层转译手法,既保留了文化记忆的温度,又契合了Z世代学生的审美取向。

在具体实践中,设计师需警惕两种误区:一是对历史元素的简单复刻,容易导致文化符号僵化;二是过度追求形式创新,造成文化脉络断裂。去年某北方学校将青铜器纹样直接放大作为入口浮雕,结果因体量失衡引发视觉压迫感,最终不得不返工调整。建议采用「元素解构—意象重组」的工作方法,例如将甲骨文笔画解构为分子结构模型,既能传递科学精神,又延续了文字起源的文化内涵。

空间适配的黄金法则

校园不同区域对浮雕主题的表达应有明确区隔。校门入口处适合设置体现办学定位的主题浮雕,某外国语学校将世界语言谱系转化为螺旋上升的金属丝雕塑,既彰显国际化视野,又暗含知识探索的无限可能。教学楼走廊则应聚焦学科启蒙,某中学在物理楼走廊设置「元素周期表」动态浮雕,学生触摸特定元素即可触发相关科学家生平动画,这种交互设计使知识传递更具趣味性。

值得注意的是,浮雕尺度与空间功能密切相关。实测数据显示,距离地面1.8米至2.4米的观看区间最易被青少年接受,这个高度范围的浮雕主体高度宜控制在1.5米至3米之间。某实验小学将数学公式转化为立体折线浮雕,安装在走廊转角处的黄金分割点,既不占用通行空间,又形成了独特的视觉焦点。

代际审美的平衡艺术

当代校园浮雕需要调和教育者与受教育者的审美差异。在杭州某国际学校项目中,我们采用「双重视觉系统」化解矛盾:外层采用卡通化的诺贝尔奖得主形象吸引学生目光,内层通过激光蚀刻技术隐藏着科研伦理思考的文字暗纹。这种双层叙事结构,既满足了青少年对趣味性的追求,又实现了教育者的德育诉求。

材料选择同样暗含代际对话密码。某重点高中在图书馆外立面使用激光雕刻亚克力板,白天呈现水墨风格的《千里江山图》局部,夜晚则转换为数据流动的数字星空。这种传统美学与现代科技的碰撞,意外成为毕业生合影的热门背景墙。

可持续发展的设计思维

在材料应用层面,建议优先考虑具有生长性的生态材料。成都某生态学校采用菌丝体复合材料制作浮雕,其天然孔隙结构不仅支持苔藓自然生长,还能随季节变化呈现不同肌理效果。这种「会呼吸的浮雕」使环保教育突破概念范畴,转化为可感知的生命成长过程。

对于历史传承类浮雕,建议采用「可逆性施工工艺」。某故宫附属中学在修复古建时,使用磁吸式铜板浮雕系统,既保证文物本体安全,又允许根据最新考古发现动态更新展示内容。这种设计思维,为传统文化传承提供了弹性空间。

结语与建议

校园浮雕设计本质是文化基因的现代表达。设计师需要建立「空间行为观察—文化符号解码—材料技术创新」的三维工作模型。建议新入行的设计师建立三个素材库:地域非遗技艺图谱、青少年流行文化符号库、新型材料性能参数库。当这三个数据库产生化学反应时,往往能诞生真正打动人心的校园浮雕作品。

发表回复