浮雕是刻在石头上的史诗,是匠人以刀为笔,在方寸之间与天地对话的见证。它不仅是工艺的呈现,更是文明记忆的切片——从青铜器上的饕餮纹到宗祠门楼的山川图,每一道凹凸都凝结着先民对天地的敬畏、对生命的凝望。鉴赏历史文化浮雕,需以“考古者”的耐心触摸肌理,以“诗人”的敏感捕捉神韵,在技法的肌理中解码文明基因。

浮雕的魂魄,始于匠人对材质的驯服。汉白玉的冷冽适合镌刻礼器的庄重,青石的浑厚契合史诗的苍茫,而黄杨木的温润则暗合文人画的雅趣。真正高明的浮雕从不掩盖材料的天然肌理:石材的裂痕被转化为云纹的流动,木材的结疤化作松柏的苍劲,这种“借材成景”的智慧,本质是对自然的谦卑。

刀法的深浅起伏暗含时空的隐喻。高浮雕的浑厚如钟鼎之音,需以斧凿劈出山河的气魄;浅浮雕的细腻似绢帛行笔,需用錾子勾勒衣袂的飘逸。老匠人常说:“刀过三分,意留七分。”那些看似随意的凿痕,实则是与材料博弈后的和解——石材的抗拒处化作山峦的褶皱,木材的顺纹处演变为流水的曲线,最终达成“材艺合一”的圆融之境。

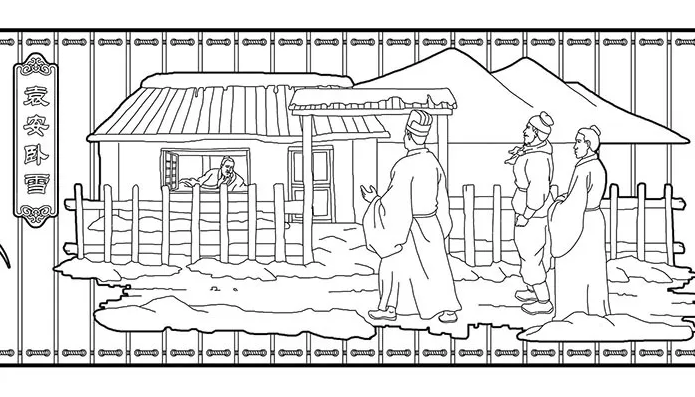

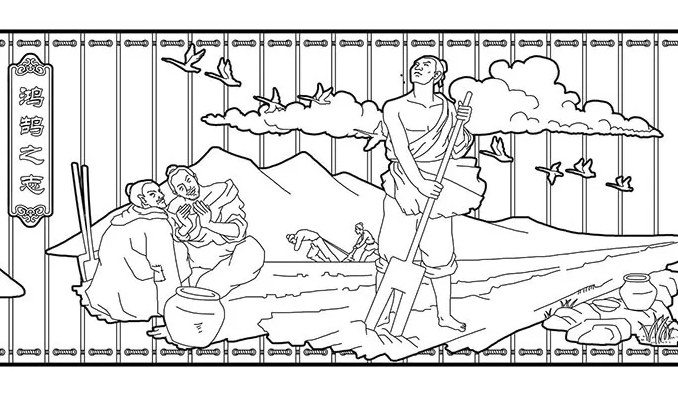

浮雕的纹样是刻在石头上的文明密码。饕餮纹的狞厉藏着商周的天地信仰,缠枝莲的婉转寄托着宋元的生生哲学,而戏曲人物的举手投足,则凝固着市井巷陌的烟火气。但这些符号从不是简单的装饰,而是流动的文化基因库。

鉴赏者需以“解码者”的敏锐破译纹样深意:比如云纹的卷曲,既是自然气象的提炼,也是“天人合一”的哲学具象;瑞兽的造型演变,既反映礼制秩序的松紧,也暗藏民间对祥瑞的世俗想象。更值得玩味的是纹样的“留白哲学”——门楼砖雕中,人物仅占画面三成,其余七分留给云雾与虚空,却让人在空白处看见山水的绵延;牌坊浮雕里,瑞兽仅以寥寥数刀勾勒,却以动态的残缺感传递“言有尽而意无穷”的东方美学。

浮雕的终极价值,在于将刹那凝固为永恒。当敦煌莫高窟的飞天衣带拂过岩壁,泥坯的粗粝与彩绘的绚烂交织出信仰的温度;当徽州民居的门楼砖雕映着月光,匠人凿刻时的呼吸声仍能在凹痕中若隐若现。这种跨越时空的情感共振,正是浮雕最动人的力量。

现代浮雕设计更需平衡“守”与“破”的微妙关系:保留手工錾刻的凹痕以留存人味,却以抽象线条重构传统纹样;延续榫卯结构的智慧,却用金属材质演绎山水意境。这种跨越千年的对话,让浮雕成为连接古今的媒介——当你在古镇巷口抚摸包浆温润的拴马桩浮雕,石兽鬃毛的刀痕里,仍能触碰到百年前车马喧嚣的余温。

若想深入理解浮雕如何将文化符号凝练为永恒,可点击阅读《成语浮雕设计:方寸之间镌刻文明密码》。从“松鹤延年”的祥瑞寓意到“竹报平安”的隐喻体系,这篇文章将揭示:成语浮雕不仅是文字的图像化,更是民族集体记忆的立体存档。

浮雕鉴赏是一场与匠人灵魂的隔空对谈。刀锋的深浅记录着文明演进的震颤,纹样的起承暗合着天地万物的呼吸,而材质的肌理,则让冰冷的石头生长出生命的脉络。当我们学会以“在场”的姿态凝视浮雕——不急于测量比例或记录细节,而是静心感受凹凸间的岁月留痕,或许便能领悟:这些被时光封印的技艺,从未停止对永恒的温柔叩问。

发表回复