手绘是凝固在纸页上的呐喊,是画笔蘸着血性与热泪,在时空褶皱里打捞民族记忆的仪式。东北抗日的题材,承载着黑土地的冻土之痛、抗联战士的雪夜孤勇,以及亿万同胞的怒吼与坚守。绘制这样的主题,不仅需要技法锤炼,更需以笔触为桥梁,让历史创伤与人性光辉在纸面共振。

手绘东北抗日的灵魂,在于笔触的“钝感”与“锐性”。描绘白山黑水时,枯笔飞白可模拟冻原的苍凉裂痕;刻画密林伏击时,侧锋皴擦能再现子弹穿透树干的灼热轨迹。老一辈画家常以“屋漏痕”笔法勾勒战士的绑腿与枪托——线条粗粝如树根,却在转折处暗藏韧性,恰似抗联将士在绝境中不屈的脊梁。

墨色的浓淡亦是语言。浓墨泼洒的硝烟可窒息画面呼吸,淡墨晕染的月色却能照见雪原孤影。那些刻意保留的“飞白”与“涨墨”,并非技法失误,而是刻意为之的“历史疤痕”——就像弹孔边缘的焦痕,提醒观者每一道线条都浸染过血火。

黑白灰的克制,往往比艳丽色彩更具冲击力。抗联战士的棉袄可用青灰皴染,暗示寒冬与饥饿的围困;而背景中零星的朱砂红,则是冻土下倔强萌发的野杜鹃,隐喻永不熄灭的希望。这种“以冷写热”的用色哲学,比直白的血红更刺痛人心。

但当需要爆发力量时,金石之色便成为语言。战士刺刀的反光处点染钛白,如暗夜中的磷火;战旗残破处泼溅赭石,似凝固的血迹在风中干涸。这些色彩的“暴力堆叠”,实则是画家用颜料替历史发出嘶吼——所有克制都为最后的爆发蓄力,如同抗联密营中压抑数月的突围号角。

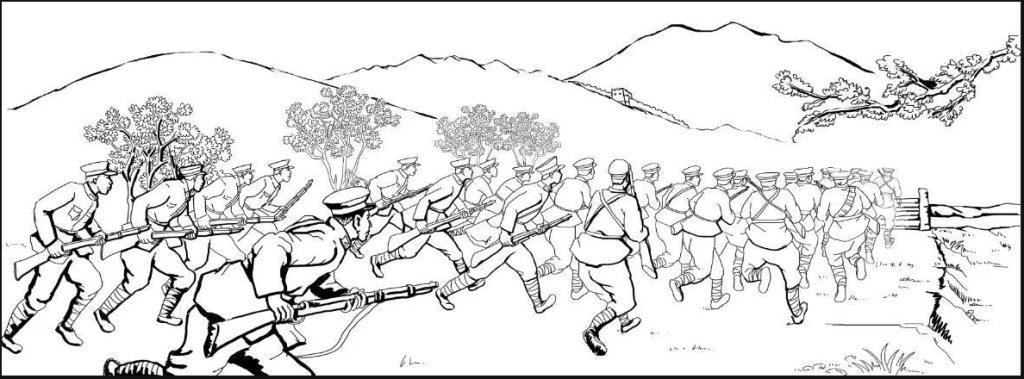

手绘的构图是无声的叙事语法。描绘密营篝火时,倾斜的三角构图可传递危机四伏的紧迫感;表现群众转移时,蜿蜒的S形线条则暗合逃亡路线的艰辛。但真正的张力,在于“实”与“虚”的博弈:前景战士的绑腿绑带以工笔细描,身后燃烧的村庄却以泼墨溃散,这种“聚焦苦难,虚化背景”的手法,让观者视线被迫穿透画面,触摸历史的纵深。

更深的智慧在于“留白造境”。画面右下角仅用淡墨勾出半截步枪,其余空间留给翻卷的雪雾——缺失的细节反而催生想象:那或许是未完成的遗物,又或是等待续写的传奇。这种“以无为有”的留白,恰似东北抗联纪念馆里斑驳的弹孔墙,裂纹间藏着无数未诉说的故事。

若想理解如何将手绘的激情转化为永恒的艺术载体,可点击阅读《抗战浮雕设计:民族记忆的金属史诗与战争美学的当代转译》。从青铜的冷硬肌理到锻铁的流动线条,这篇文章将揭示:浮雕设计如何以金属为纸,将手绘的热血记忆锻造成可触摸的民族脊梁。

手绘东北抗日,是画笔与历史的肉搏战。每一道颤抖的线条都在复现冲锋时的肌肉震颤,每一块斑驳的色斑都凝结着冻土下的体温。当画纸被泪水洇出毛边,当颜料在宣纸上皲裂成弹孔形状,这些“不完美”的痕迹,恰恰成为历史最诚实的证人。或许真正的艺术从来不需要完美——那些未能完全复刻的惨烈与壮美,终将成为民族记忆里永不愈合的伤疤,提醒我们:有些历史,必须被疼痛地铭记。

发表回复