校园是文明的容器,承载着知识传递与人格塑造的双重使命。而浮雕,恰似凝固在墙垣砖瓦间的“第三课堂”——它不依赖文字说教,却以刀痕为笔触,在青石与青铜的肌理间,将校训精神、历史记忆与人文情怀转化为可触摸的视觉诗篇。

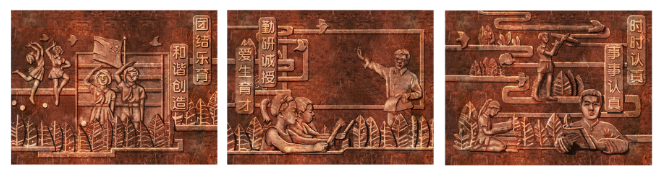

校园浮雕的材质选择,暗含着对教育本质的隐喻。青铜的冷硬适合铭刻校史的重量:熔铸的铜液凝固成先贤雕像的轮廓,氧化斑驳的铜绿恰似岁月沉淀的智慧;青石的浑厚契合精神的传承:刀斧劈凿的凹痕里,藏着百年前学子晨读的身影;而黄杨木的温润,则成为书院精神的最佳注解——木纹的天然肌理与手工錾刻的纹样交织,仿佛能听见老教授讲课时粉笔与黑板的摩挲声。

这种材质的“性格适配”,让教育不止于课堂。当学生抚过图书馆外墙的锻铁浮雕,冰凉触感与锻造时的高温记忆形成奇妙反差,恰似知识传递中理性与感性的碰撞。

浮雕的纹样是校园文化的基因图谱。校训精神可化作抽象几何的螺旋上升,象征求知永无止境;历史传承则用连绵的云雷纹勾连古今,让百年学府的文脉在砖缝中生生不息。更精妙的设计在于“留白”——教学楼入口的浮雕常以未完成的凿痕收尾,暗示教育是“永远在进行时的对话”。

这些纹样不追求写实,却暗含叙事逻辑。体育馆外墙的运动员剪影以负形空间呈现,奔跑的动态与静止的墙体形成张力;实验楼浮雕中,烧瓶与试管的轮廓线被刻意断开,却在断裂处生长出藤蔓纹样,隐喻科学探索中失败与突破的共生关系。

优秀校园浮雕会重构空间叙事。回廊转角处的青铜地雕,以星座图案串联起校史上的重要事件日期,让通行路线变成时间轴线;食堂外墙的炊具纹样,用夸张的锻造肌理将用餐区变为“烟火气的哲学课堂”。这种“空间即教材”的设计智慧,让教育渗透在举手投足间。

更深刻的表达在于动静结合。图书馆中庭的锻铜浮雕内置感应装置,当学生驻足时,青铜表面的年轮纹样会随脚步泛起涟漪,象征知识探索对个体成长的激荡。这种科技与传统的交融,恰似现代教育对古典人文精神的继承与超越。

若想理解浮雕如何将物理空间转化为教育场域,可点击阅读《校园浮雕设计如何成为会说话的第三课堂》。从材质的情绪价值到纹样的叙事逻辑,这篇文章将揭示:真正的校园文化,永远诞生于学生对每一道刻痕的偶然凝视。

校园浮雕是刻入时光的“立体教案”。它不要求学生正襟危坐,却让奔跑的足迹与凝固的纹样产生奇妙的互文;它拒绝直白的训诫,却用青铜的氧化与木纹的生长讲述永恒的教育真谛。当某天老校友在异国街头瞥见相似的云雷纹,突然读懂母校砖墙上的沉默絮语——这或许就是浮雕作为“第三课堂”最动人的力量:它让教育突破时空的藩篱,成为生命中永不褪色的精神胎记。

发表回复