抗战历史是中华民族一部波澜壮阔的英雄史诗,抗战浮雕设计则是将这段沉重而伟大的历史凝固于空间的艺术载体。如何用石材、金属等材质,通过艺术化的表达重现那段烽火岁月,唤醒民族记忆,传递抗战精神?抗战浮雕设计需要在历史真实与艺术创作之间找到平衡,以震撼人心的视觉语言,让观者在驻足凝视时,感受历史的厚重与精神的力量。

相关阅读:笔锋下的血色记忆与民族脊梁

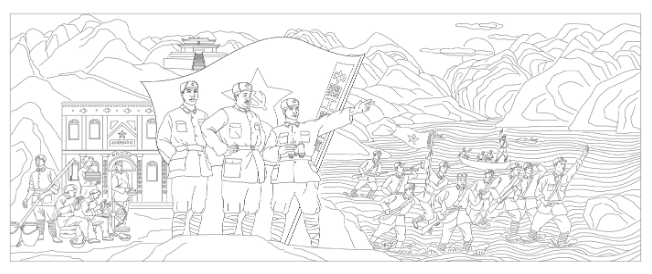

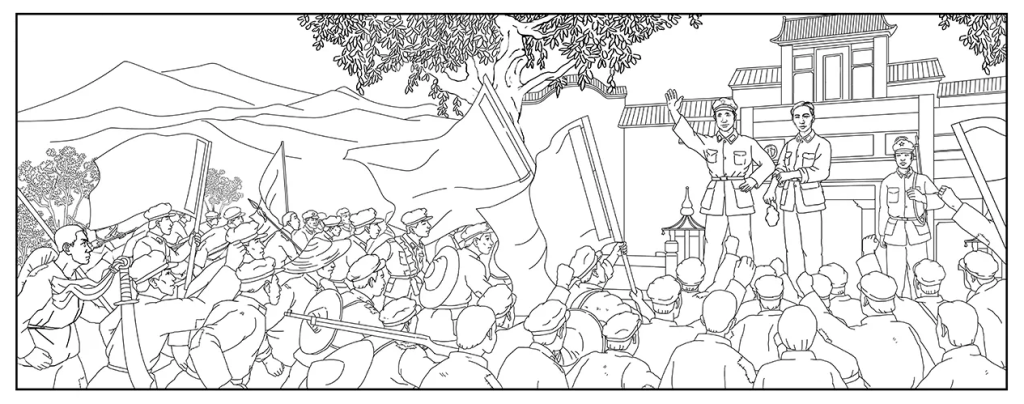

抗战浮雕设计的首要任务是选题与主题提炼。抗战历史涵盖了无数可歌可泣的事件与人物,从淞沪会战的惨烈巷战,到平型关大捷的首战告捷;从狼牙山五壮士的英勇跳崖,到八百壮士坚守四行仓库的悲壮抗争,每一个场景都承载着中华民族不屈的意志。在选题时,需结合浮雕的应用场景,如纪念馆、烈士陵园、城市广场等,选择最具代表性与感染力的题材。例如,在烈士陵园的浮雕设计中,以 “英烈群像” 为主题,将不同战役中战士冲锋、百姓支援、医护救助等场景进行组合,展现全民族抗战的宏大叙事;而在战役纪念馆,则聚焦特定战斗场景,如台儿庄战役中战士们与日军白刃格斗的瞬间,突出战争的激烈与残酷。

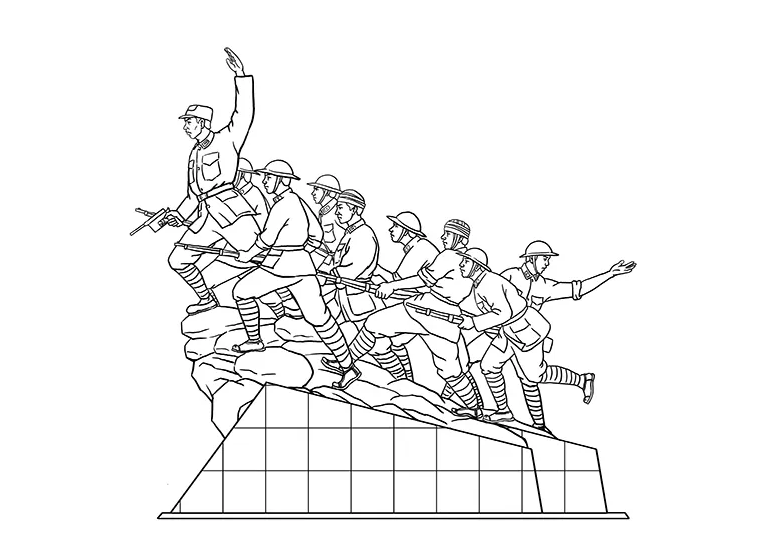

造型设计是抗战浮雕的核心,它决定了作品能否生动还原历史场景,传递情感力量。在塑造人物形象时,要注重细节刻画与动态表现。战士们坚毅的眼神、紧握武器的青筋暴起的双手、被战火熏黑的脸庞,这些细节能让观者感受到他们的英勇无畏;百姓支前时肩挑物资的佝偻身躯、怀抱幼儿的妇女紧张又坚定的神情,展现出全民抗战的团结力量。在场景营造上,运用高浮雕与浅浮雕结合的手法,高浮雕突出主要人物与关键动作,如冲锋的战士、挥舞战刀的将领,让其具有强烈的立体感与视觉冲击力;浅浮雕则用于表现背景的硝烟、战火、破碎的建筑,营造出战争的氛围。同时,通过线条的运用,如尖锐的折线表现爆炸的气浪,扭曲的曲线描绘倒塌的墙体,增强画面的紧张感。

色彩与材质的选择在抗战浮雕设计中也起着重要作用。石材是常见的选择,花岗岩的坚硬粗犷,能够体现战争的残酷与历史的厚重;青石的古朴质感,则能营造出深沉肃穆的氛围。若采用金属材质,青铜的古旧色泽与斑驳锈迹,仿佛在诉说岁月的沧桑;不锈钢经过特殊处理后,可展现出冷峻的现代感,与历史场景形成对比,引发观者对和平的珍视与思考。在色彩方面,虽然多数抗战浮雕以材质本色为主,但也可通过局部上色增强表现力,如用暗红表现鲜血,土黄表现战火中的土地,黑色表现浓烟,不过色彩的运用需克制,避免过于花哨而削弱历史的庄重感。

抗战浮雕设计还需注重与空间环境的融合。在烈士陵园,浮雕通常以长卷式布局,环绕纪念碑或纪念馆外墙,让观者在行走过程中,如同翻阅一本立体的历史书;在城市广场,独立式的浮雕墙可成为视觉中心,其高度与宽度需根据广场空间大小进行设计,确保既能让观者近距离欣赏细节,又能从远处感受整体气势。同时,灯光设计在夜间能赋予浮雕新的生命力,暖黄色的灯光打在浮雕上,柔和的光线勾勒出人物轮廓,营造出温暖而庄严的氛围,引导观者沉浸于对抗战历史的缅怀之中。

抗战浮雕不仅是艺术作品,更是民族精神的象征与传承载体。通过精心的选题、震撼的造型、恰当的材质与空间融合,抗战浮雕能够将那段波澜壮阔的历史凝固为永恒,让后人在欣赏中铭记历史、缅怀先烈,汲取奋进的力量,让抗战精神在新时代继续绽放光芒。

发表回复