浮雕是凝固在墙面上的文化史书,其设计的核心在于以主题为魂、造型为骨、构图为脉,在平面与立体的交织中讲述跨越时空的故事。优秀的浮雕设计从不局限于装饰功能,而是通过对文化符号的提炼与重组,让每一道凿痕都成为解读场所精神的密码。

主题构思:让每面墙都有独特的 “文化指纹”

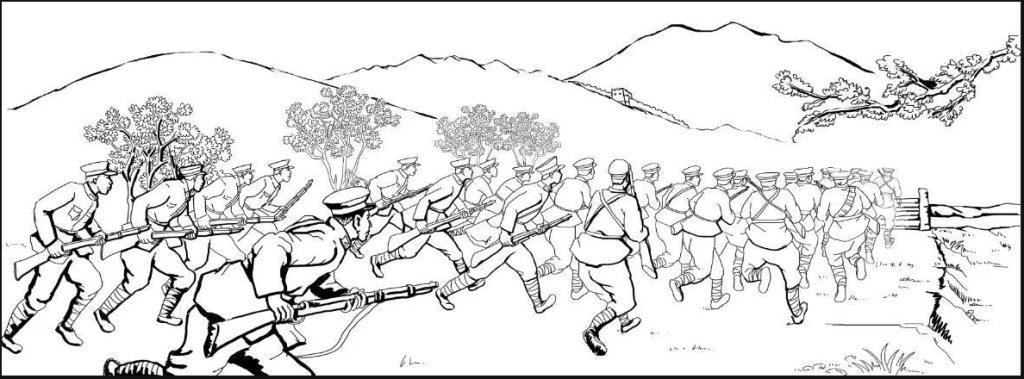

浮雕的主题需深植于空间的文化基因:历史纪念馆的浮雕常截取重大事件的经典瞬间,如抗战浮雕中 “战士托举炸药包” 的紧绷肌肉、“百姓冒死送饭” 的佝偻身影,通过场景化叙事让历史记忆触手可及;校园浮雕则聚焦知识传承与成长启迪,将 “凿壁偷光” 转化为少年侧脸贴墙的剪影,墙面破洞处的光线用浅浮雕勾勒,书页上的文字以阴刻呈现,虚实之间传递求知的力量;城市广场的浮雕偏爱地域文化的微观表达,如老街区的修鞋匠、茶馆掌柜等市井角色,通过工具细节(磨得发亮的铁锤、斑驳的铜壶)唤醒集体记忆。

造型语言:在具象写实与抽象表意间自由游走

浮雕的造型设计是对现实的 “艺术转译”,需在 “识别性” 与 “艺术性” 之间找到平衡。具象浮雕擅长捕捉细节的情感张力,如傣族泼水节浮雕中少女扬起的水盆边缘凿刻出水珠飞溅的锐角,衣褶随身体转动呈现层叠起伏的弧线,皮肤质感通过细腻的凿刀纹路表现,让观者仿佛能感受到水花的凉意;抽象浮雕则聚焦符号提炼,如将苗族银饰的 “蝴蝶纹” 简化为几何化的曲线组合,以重复排列形成装饰性图案,线条的粗细变化模拟银饰的錾刻韵律,无需写实即可传递文化辨识度。动态处理暗藏巧思,运动主题浮雕中运动员摆臂的肌肉线条适度夸张,关节处的凹陷与凸起强化发力感,让静态墙面迸发动态韵律。

构图布局:用空间节奏谱写视觉的 “叙事曲”

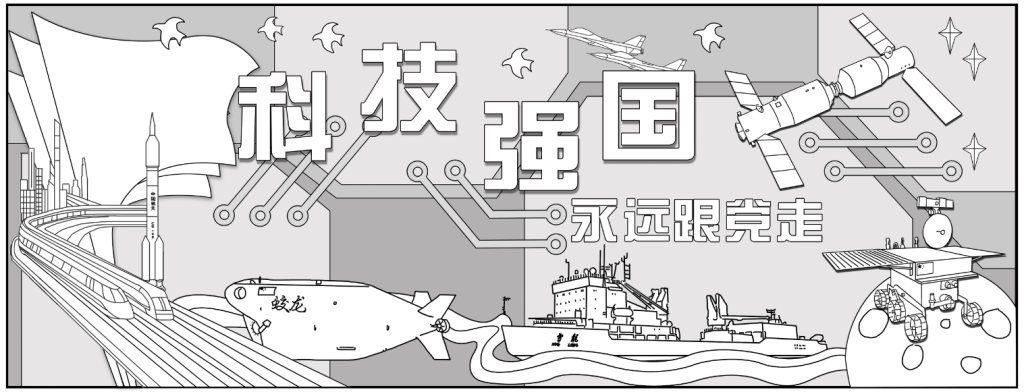

浮雕的构图是一场关于 “秩序” 与 “留白” 的精密设计。对称式构图常用于营造庄重感,如烈士陵园的浮雕以中轴线为基准,左右两侧的战士群像呈镜像分布,前景冲锋的战士用高浮雕突出,后方支援的百姓以浅浮雕铺陈,形成 “前实后虚” 的空间层次;自由式构图则擅长表现活力,如商业街区的 “市井生活” 浮雕,将小吃摊、杂耍艺人、逛街人群以散点式排列,人物大小随视觉重点变化(摊主的笑脸刻意放大),并用蜿蜒的线条模拟街道走向,引导观者目光自由游走;分层式构图适合复杂叙事,如 “文明演进” 浮雕,上层用浅浮雕刻画古代文明符号(甲骨文、青铜器纹样),中层以高浮雕呈现近代工业革命场景(蒸汽机车、纺织机),下层用阴刻线勾勒现代科技元素(航天器、智能设备),三层之间以渐变色块过渡,形成 “过去 — 现在 — 未来” 的时空对话。

空间适配:让浮雕成为环境的 “有机细胞”

浮雕的生命力源于与空间的深度融合。古建筑修复中的浮雕遵循 “新旧对话” 原则,如明清古宅的门楣浮雕保留 “福禄寿” 三星的传统造型,衣褶线条沿用古代 “曹衣出水” 技法,但对人物面部细节进行现代化处理,眼角眉梢的弧度更贴合当代审美;现代艺术馆的浮雕则大胆创新,采用 “半悬浮式” 设计,部分造型延伸出墙面,配合灯光投射的阴影在地面形成二次创作,打破平面与立体的界限;儿童空间的浮雕注重互动性,如在 “童话森林” 主题中设置凹陷的动物轮廓,方便孩子触摸感知,增强空间参与感。

浮雕设计的终极追求,是让每一面墙都成为文化的译者 —— 它无需言语,却能通过主题的深耕、造型的淬炼、构图的巧思,在立体空间中编织出跨越时空的视觉诗篇,让观者在触摸凹凸纹路时,听见历史的回响与时代的心跳。

发表回复