浮雕是空间的情感载体,其设计的魅力在于通过主题的精准定位、造型的细腻刻画、构图的巧妙布局,让冰冷的墙面化作有温度的叙事者。无论是校园里的知识启迪,还是公共空间的情感共鸣,优秀的浮雕总能在方寸之间传递深刻的精神内涵。

主题定位:为空间注入专属的 “情感基因”

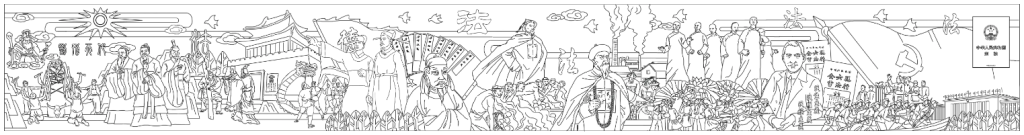

浮雕的主题需贴合空间的功能与气质:儿童医院的浮雕常以 “童话世界” 为核,将卡通动物、梦幻城堡转化为圆润的立体造型,小熊的圆耳朵、兔子的长耳朵采用高浮雕突出,背景用浅浮雕勾勒彩虹与云朵,触摸区设计成动物爪印的凹陷,让患儿在玩耍中消解对医疗环境的恐惧;校园浮雕偏爱 “成长叙事”,如将 “司马光砸缸” 转化为少年举石的动态瞬间,破裂的缸沿以锯齿状浮雕呈现,水流的线条从缸中溢出向地面延伸,形成 “智勇救友” 的完整故事链;社区文化墙的浮雕则聚焦 “生活切片”,选取居民晨练、邻里寒暄、节日聚餐等场景,人物的服饰、动作充满地域特色,如南方社区的浮雕中,阿婆挎着竹篮的姿态、大爷打太极的招式,都成为唤醒归属感的视觉符号。

造型语言:在细节中捕捉情感的 “微表情”

浮雕的造型设计是对情感的立体转译,需在 “真实” 与 “升华” 之间找到平衡点。写实浮雕擅长捕捉人物的微表情,如 “抗疫英雄” 浮雕中医护人员护目镜上的雾气(用密集的细凿点表现)、防护服下紧绷的肩颈线条(通过肌肉凸起的弧度传递),无需刻画面部即可让人感受到坚毅与担当;抽象浮雕则以符号传情,如用层叠的书本造型象征 “知识的积淀”,每本书的书脊线条微微倾斜形成螺旋上升的动态,寓意 “学无止境”;儿童浮雕注重 “亲和力塑造”,将卡通形象的头部比例放大至身体的 1/2,眼睛用凹陷的圆形表现,嘴角上扬的弧度精确到 15 度,确保无论从哪个角度观看都充满笑意。

构图布局:用视觉动线引导情感的 “流动轨迹”

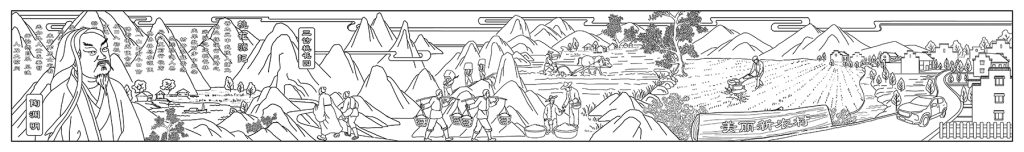

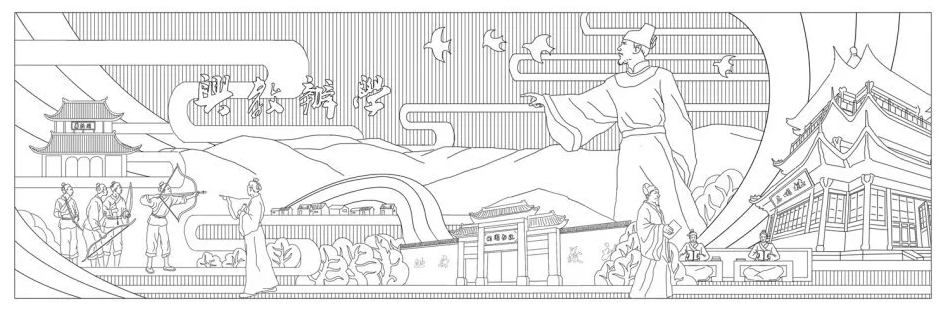

浮雕的构图需顺应观者的行为习惯与空间动线。狭长走廊适合 “线性叙事”,如 “二十四节气” 浮雕,每米设置一个节气场景,春分的耕牛、谷雨的采茶女等形象沿墙面水平排列,地面同步铺设对应节气的图标,形成 “行走即阅读” 的沉浸式体验;圆形空间的浮雕采用 “向心式构图”,如天文馆的 “宇宙探索” 主题,中心的太阳用高浮雕突出,八大行星以等距环绕的方式分布,行星之间用镂空的流星线条连接,观者站立中心时视线自然被吸引至核心,营造 “置身宇宙” 的震撼感;商业空间的浮雕则常用 “焦点式构图”,将品牌故事的核心场景(如老字号的创始瞬间、匠人工艺的关键步骤)用高浮雕置于视觉中心,周围用浅浮雕铺陈背景,形成 “一眼即懂” 的品牌叙事。

空间适配:让浮雕成为场景的 “情感连接器”

浮雕的设计需与空间的尺度、光线、功能完美适配。古建筑的浮雕讲究 “比例和谐”,如祠堂的 “忠孝节义” 主题浮雕,人物高度严格遵循传统建筑的 “营造法式”,与门楣、梁柱的尺寸形成黄金分割;现代办公空间的浮雕注重 “极简表达”,将企业价值观转化为抽象的几何图形,如用三个交错的圆环象征 “协作、创新、共赢”,浅浮雕的处理方式与玻璃幕墙的现代感相得益彰;户外浮雕则强化 “耐候性设计”,通过构图的简洁化(避免过多细节)和造型的整体化(减少细碎部件),确保在风雨侵蚀中仍能保持视觉冲击力。

浮雕设计的本质,是用立体语言为空间写一首情诗 —— 它未必宏大,但一定充满温度;未必复杂,但一定饱含匠心。当人们驻足于浮雕前,触摸那些承载着故事的凹凸纹路时,感受到的不仅是艺术的美感,更是设计者对空间、对人的深刻理解与情感共鸣。

发表回复